지난해 12월 문화체육관광부(장관 김종덕, 이하 문체부) 및 한국콘텐츠진흥위원회(원장 송성각, 이하 한콘진)가 각각 게임 산업 진흥을 위한 지원책을 발표하며 2015년을 한국 게임 산업 재도약을 위한 원년으로 삼겠다는 의지를 드러냈다.

5일 관련 업계에 따르면 갖가지 진흥책이 마련됐으며 게임 산업 지원을 위한 정부 예산도 대폭 증가했다. 다만 지원의 방향성에는 지금까지도 물음표가 그려진다.

문체부가 게임산업진흥 중장기계획을 통해 약속한 향후 5년간의 게임 산업 지원 예산 최소 2천300억 원 중 올해 투입되는 예산은 233억7천만 원이다. 한콘진은 올해 콘텐츠 지원사업을 위한 예산 약 2천111억 원 중 65억3천만 원을 게임산업팀에, 209억9천만 원을 글로벌게임허브센터에 배정했다.

이처럼 유례없는 규모의 지원책이 만들어진 데는 이유가 있다. 만년 1위일 줄 알았던 국내 게임 산업에 위기의 바람이 불어오고 있는 것이다.

실제로 국내 게임 시장은 시장 규모가 점점 축소되는 가운데 국산 게임의 내수시장 점유율도 동반 하락하고 있다. 국내 게임 산업의 수출액 증가세가 지속적으로 감소 추세를 보이는 등 글로벌 시장 내 국내 게임 산업 점유율도 정체 중이다. 텐센트 등 중국 업체들의 활발한 투자로 국내 게임 시장에서 중국 자본의 영향력은 점차 커진다.

이런 와중에 규제 일색인 정부의 게임 산업 관련 정책으로 업계는 전반적으로 움츠러드는 분위기다. 우수 인력의 해외 유출로 인한 산업 전반의 성장잠재력 훼손은 이미 어느 정도 가시화되기 시작했다고 보는 시각도 있다.

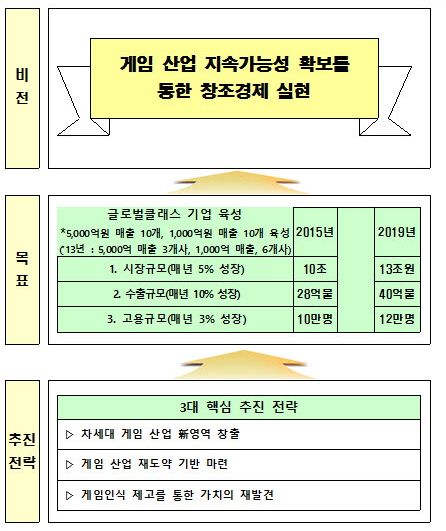

이에 문체부가 발표한 것이 ‘창조적 게임강국 실현을 위한 게임산업진흥 중장기계획’. 차세대 게임 산업 신 영역 창출과 게임 산업 재도약 기반 마련, 게임인식 제고를 통한 가치의 재발견의 세 가지를 골자로 5년간 최소 2천300억 원을 게임 산업에 투입하겠다는 원대한 계획이다.

세부 내용은 ▲차세대 게임 제작 지원에 총 220억 원 ▲국내 게임사의 글로벌 진출 지원에 460억 원 ▲지역특성화 사업을 통한 동반성장 생태계 구축에 540억 원 ▲게임인식 제고를 위한 교육·홍보활동 및 게임 문화 확산에 469억 원 등이다.

이를 통해 오는 2019년까지 시장규모 13조, 수출규모 40억 달러, 고용규모 12만 명을 달성한다는 게 문체부의 목표다. 지난 2013년 기준 각각 3개, 6개인 5천억 매출 게임사와 1천억 매출 게임사를 10개씩으로 늘리겠다는 포부도 함께 있다.

한편 한콘진은 올해 게임산업팀 예산 65억3천만 원을 ▲건전 게임문화 활성화에 22억 원 ▲기능성게임 활성화 지원에 17억5천만 원 ▲체감형 아케이드게임 제작지원에 5억 원 ▲게임 수출 활성화 지원에 6억8천만 원 ▲e스포츠 활성화 지원에 7억 원 ▲게임 문화축제에 4억 원 ▲게임 마이스터고 설립 지원에 3원 원씩 할당했다.

이에 더해 글로벌게임허브센터 예산 209억9천만 원이 게임기업 인큐베이팅 및 차세대게임콘텐츠제작지원, 지역기반 게임 산업 육성 등에 투입될 예정이다.

한콘진은 특히 지역기반 게임 산업 육성에 신규 예산 70억 원을, 차세대 게임 콘텐츠 제작지원에 36억4천500만 원을 편성하는 등 게임 산업 내 신 성장 동력 발굴에 집중하는 모습이다.

이 같은 대규모 지원 약속에 대한 업계의 반응은 생각만큼 뜨겁지 않다. 처음이 아니기 때문이다. 문체부는 지난 2007년 게임산업진흥 중장기계획을 통해 60개 과제를 선정하고 3천50억 원을 투자하겠다고 약속했지만 결국 별다른 성과 없이 흐지부지됐다. 때문에 이번 역시 그렇게 되지 않겠냐는 회의적인 반응이 나온다.

관련기사

- 콘텐츠 산업 수출액 비중 게임이 1위2015.01.05

- 문체부 모태펀드 문화계정, 펀드 규모 1조원 돌파2015.01.05

- 게임사 3분기 매출, 전년대비 22.9% 증가2015.01.05

- 알맹이 없는 게임진흥계획…다른 나라는?2015.01.05

‘피카소 프로젝트’ 등 거창한 표현으로 지원강화 계획을 꾸몄지만 구체적인 실천 방안이 아직 보이지 않는 것도 문제다. 규제의 벽을 어떻게 넘을지에 대한 방안도 없다.

한 게임업계 관계자는 “문체부 등 정부 기관이 게임 산업에 대한 지원을 강화하겠다고 나선 것은 환영이지만 약속대로 잘 될지는 좀 더 지켜봐야할 것 같다”며 “예산만 많이 쏟아 붓는다고 다 될 게 아니라 현장에서 원하는 것이 무엇인지에 대한 고민이 필요하다”고 말했다.