'아마존식 부활법'이 워싱턴포스트를 살려낼 수 있을까?

지난 해 2억5천만 달러에 워싱턴포스트를 전격 인수하면서 관심을 모았던 제프 베조스 아마존 창업자가 본격적으로 ‘헌집 고치기’ 작업을 진행하고 있다.

베조스의 헌집 리모델링 전략은 전통 미디어를 기술 회사로 탈바꿈 시키는 쪽에 초점을 맞추고 있어 성공 여부에 관심이 쏠리고 있다.

파이낸셜타임스는 지난 29일(현지 시각) 워싱턴포스트가 새로운 매출원 발굴을 위해 다른 언론사에 콘텐츠관리도구(CMS)를 라이선스한다고 보도했다. 이를 통해 워싱턴포스트는 기술 기업으로 탈바꿈한다는 전략이다.

■ 쇠퇴하는 종이신문 미래 대비한 장기 투자

제프 베조스는 지난 해 워싱턴포스트를 인수한 뒤 아낌 없이 투자했다. 지난 해 8월 이후 16개월 동안 편집국 인력만 100명을 신규 채용했다. 덕분에 다른 언론사들이 인력을 감축하는 와중에도 오히려 편집국 쪽에 60명 가량이 늘어났다.

하지만 베조스가 진짜 공을 들이는 부분은 따로 있다. 바로 기술 관련 투자다. 올들어 엔지니어만 20명 가량 충원한 것. 덕분에 기술 인력 규모가 225명으로 늘어났다.

이 부분과 관련해서는 베조스가 비즈니스인사이더와 인터뷰한 내용에 주목할 필요가 있다. 비즈니스인사이더 주주이기도 한 베조스는 헨리 블로짓과 인터뷰에서 인터넷이 전통 신문을 급진적으로 파괴하고 있다. 따라서 여러 가지 발명과 실험이 행해질 필요가 있다고 말했다.

그는 특히 난 신문사업에 대해선 잘 모르지만 인터넷과 그것에 반대하는 기업들에 대해선 좀 아는 편이다”면서 “이런 부분과 함께 내가 재정적으로 활로를 제공할 수 있다는 점 때문에 워싱턴포스트를 인수했다”고 설명했다.

물론 최근 워싱턴포스트이 기술 쪽 투자를 하는 배경에는 갈수록 쇠퇴하고 있는 종이신문 사업의 미래를 위한 기반 다지는 작업이란 의미도 있다고 봐야 한다.

스티브 힐스 워싱턴포스트 사장은 파이낸셜타임스와 인터뷰에서 중단기적으론 디지털 부문이 자생력을 가질 수 있을 때까지 종이신문이 매출을 가져올 수 있을 것이다면서도 하지만 장기적인 관점에선 역시 디지털 부문에 전투을 집중해야 한다고 강조했다. 그게 제프 베조스의 장기 관점이란 얘기다.

■ 거대 콘텐츠 생태계 구축 야심?

워싱턴포스트가 CMS 아웃소싱 사업에 발을 들여놓은 것도 이런 관점에서 봐야 한다. 특히 사주인 베조스가 아마존 클라우드 서비스(AWS)란 훌륭한 플랫폼을 갖고 있다는 점 역시 기술 기업 변신 노력에 날개를 달아줄 수 있을 것으로 예상된다.

하지만 워싱턴포스트의 이번 행보를 단순히 ‘소프트웨어 회사 변신’이란 관점으로만 접근할 경우엔 더 큰 그림을 놓칠 수도 있다. 베조스의 원래 강점이 거대한 콘텐츠 생태계 구축이란 점도 함께 고려해야 한다.

파이낸셜타임스 보도를 꼼꼼하게 살펴보면 베조스의 속내를 짐작할 수 있다. 워싱턴포스트가 CMS 아웃소싱을 할 때 중요한 잠재 고객 중 하나가 지역 신문사로 구성된 또 다른 네트워크란 부분을 눈여겨볼 필요가 있다. 그 부분을 좀 더 살펴보자.

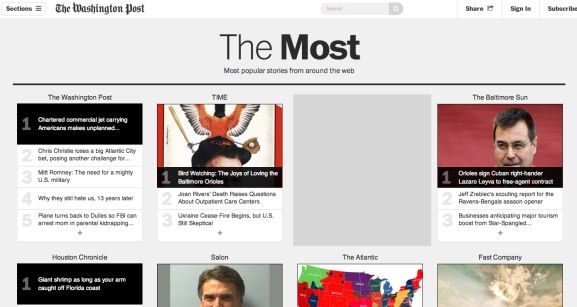

워싱턴포스트는 지난 3월 미국의 수많은 지역 신문들과 파트너십 프로그램을 시작했다. 이 프로그램의 개요는 간단하다. 지역신문 독자들은 공짜로 워싱턴포스트 사이트와 앱에 접속할 수 있도록 해 주는 서비스다. 초기엔 댈러스 모닝 뉴스, 미네아폴리스 스타 트리뷴 등이 참여했으며, 6개월 여 만에 파트너 신문사는 120여개, 이용 독자 수는 20만 여 명으로 늘어났다.

일단 지역 신문들은 구독 독자를 늘리는 데 큰 도움이 된다. 워싱턴포스트의 프리미엄 사이트와 앱을 공짜로 볼 수 있다는 점은 지역 일간지들에겐 중요한 마케팅 포인트가 될 수 있다. 참고로 워싱턴포스트의 디지털 구독료는 월 9.99달러(웹)와 14.99달러(웹+앱) 두 가지 상품이 있다.

워싱턴포스트 역시 파트너십을 잘 활용하면 큰 이득을 얻을 수 있다. 일단 신규 디지털 구독자를 확대할 수 있다. 특히 워싱턴포스트 입장에선 거의 공짜로 수 많은 잠재 독자들에 접근할 수 있게 된다. 잠재 독자들의 이메일과 개인 정보를 확보할 수 있기 때문이다. 이 부분은 향후 추가적인 마케팅을 하는 중요한 DB가 될 전망이다.

다시 이번엔 파이낸셜타임스 보도를 살펴보자. 세일레쉬 프라카쉬 워싱턴포스트 최고기술책임자(CIO)는 파이낸셜타임스와 인터뷰에서 “파트너 프로그램은 콘텐츠 제공에 대한 것만은 아니다. 기술 솔루션 공급까지 함께 포함하는 개념이다”고 밝혔다.

따라서 워싱턴포스트가 이번에 CMS 아웃소싱 서비스를 시작한 것은 단순히 소프트웨어 회사로 변신을 선언한 수준에 머무르지 않는다. 아직 정확한 그림이 나온 건 아니지만 자생력 떨어지는 지역 언론사들을 자신들의 우산 아래 모으려는 거대한 야심이 숨어 있다고 봐야 한다.

물론 CMS 아웃소싱 사업은 추가 매출원 발굴이란 측면에서도 중요한 의미를 갖는다. 자체 개발할 여력이 없는 수많은 중소 언론사들에겐 매력적인 상품이기 때문이다.

이렇게 파트너로 끌어들인 언론사는 콘텐츠 측면에서도 워싱턴포스트란 거대한 생태계를 벗어날 수 없게 된다. 전형적인 아마존식 확장전략이라고 볼 수 있단 얘기다.

워싱턴포스트의 CMS 아웃소싱 서비스는 16개월 동안 준비해 온 워싱턴포스트 부활 전략의 첫 실행 파일이라고 봐도 크게 그르진 않을 것 같다.

■ 제프 베조스의 헌집 고치기, 성공할 수 있을까

과연 제프 베조스의 '헌집 고치기' 전략은 어떤 결과로 이어질까? 벼랑 끝에 선 전통 언론의 또 다른 생존 모델을 보여줄 수 있을까?

최근 실리콘밸리식 경영 전략 때문에 한바탕 혼란을 겪은 뉴리퍼블릭 사례를 보면 선뜻 성공을 논하는 것이 쉽진 않다. 페이스북 공동 창업자인 크리스 휴즈는 뉴리퍼블릭을 인수한 뒤 디지털 중심 전략을 밀어부치면서 조직 내에서 거센 저항에 부닥쳤다.

관련기사

- IT 저널리즘의 급한 일과 중요한 일2014.12.31

- 구글 뉴스 폐쇄와 '링크 저널리즘'의 종말2014.12.31

- 저널리즘 위협하는 '파괴적 혁신'의 힘2014.12.31

- 최고 권위 워싱턴포스트, 베조스에 팔려2014.12.31

하지만 제프 베조스와 크리스 휴즈는 내공의 깊이가 다르다. 따라서 워싱턴포스트에서도 같은 일이 일어날 가능성은 많지 않아 보인다.

그럼에도 불구하고 제프 베조스의 워싱턴포스트 ‘헌집 고치기’는 성공 여부와 별개로 전통 언론의 새로운 생존 비법이라고 보긴 힘들 수도 있다. 아마존이란 거대 플랫폼을 갖고 있는 베조스였기 때문에 가능한 부분도 적지 않을 터이기 때문이다. 그렇다면 시련을 겪고 있는 언론의 살 길은 대체 어디에 있는 것일까?