2001년 미국 실리콘밸리에 간 적이 있다. 당시만해도 구글은 스타트업이었다. 현재 구글은 매출이 100조원이 넘는 세계 최고 정보통신(IT)기업이 됐다. 흔히 하는 농담이지만 구글 역시 한국에 있었으면 오늘날의 구글이 되지 못했을 것이다. 실리콘밸리라는 훌륭한 토양이 있었기에 가능했다. 인재와 자본이 몰려들고, 이들을 연료로 기술 빅뱅이 일어나도록 제도가 뒷받침, 이것이 오늘날의 세계적 IT기업이 즐비한 실리콘밸리를 만들었다

.

2011년 조성된 판교테크노밸리 성장세가 눈부시다. 경기도가 발표한 ‘2017년 판교테크노밸리 현황’에 따르면 지난해말 기준 입주기업이 1천306개에 달했다. 5년전 조성 당시 83개였는데 15배, 1천200개 이상이 많아졌다. 1년에 200개 이상의 기업이 판교에 새로 둥지를 튼 셈이다.

서울을 제외한 모든 지자체들의 숙원이 있다. 서울에 있는 좋은 기업을 유치하는 거다. 결코 쉽지 않은 미션이다. 서울이 거대한 시장인데다 일하고 놀기 좋은 인프라가 워낙 뛰어나기 때문이다.

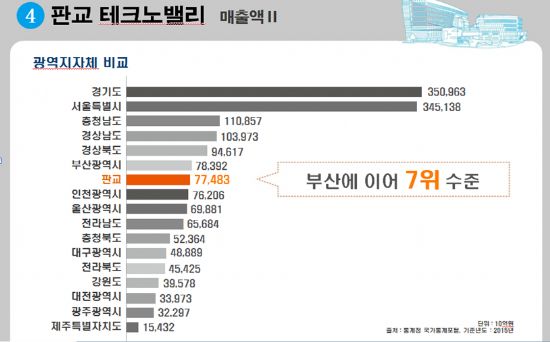

판교테크노밸리에 입주한 기업은 대부분 첨단업종이다. IT 분야가 80% 정도 된다. 규모로 보면 중소기업이 87%고 대기업이 2.68%다. 이들 입주 기업이 올린 매출액도 놀랍다. 지난해 기준 77조 4천833억 원이다. 지역내총생산액(GRDP)과 비교하면 이 금액이 얼마나 큰 지 금방 알 수 있다. 16개 광역시 중 7위에 해당하는 금액이다. 부산시(78조3920억 원) GRDP보다 적지만 인천시(76조2060억 원)보다는 많다. 대전(33조9730억 원), 광주시(32조2970억 원)와 비교하면 두배 이상 크다.

국내에서 한국의 실리콘밸리라 불리는 곳이 몇 곳 있다. 판교와 테헤란밸리, 구로디지털단지, 상암디지털미디어단지, 송도 등이다. 최근에는 마곡산업단지도 이에 가세했다. 판교는 서울이 아닌 지역에서 첨단기업들을 끌어모아 거대한 단지를 형성했다는 점에서 지자체의 성공적 기업 유치 사례다.

판교 성공은 크게 두가지 때문이다. 기업 오너와 직원 모두를 만족시켰다. 기업 경영에도 ‘맛’이 있다. 이 중 하나가 부동산 가격 상승이다. 원가절감을 위해 마른 수건을 짜고 짜지만 부동산 값 상승이라는 ‘한방’에는 안 된다. 판교는 입지에 비해 저렴한 분양가로 오너 마음을 사로 잡았다. 여기에 직원들도 판교 입주에 큰 거부감을 보이지 않았다. 판교가 서울서 핫한 강남과 30분 거리이기 때문이다. 이런 인프라는 다른 지자체가 갖추기 힘든 조건이다.

관련기사

- 완전 자율주행차, 2017년 말 판교서 선보인다2017.08.10

- SKT, 판교에 최첨단 '스마트 시티' 만든다2017.08.10

- 판교 스타트업 캠퍼스 "韓 실리콘밸리 꿈꾼다"2017.08.10

- 게임, AI에 반하다…캐릭터 생성·시스템 개발 '전방위 활용'2024.05.03

이런 성공에도 판교가 축배의 잔을 들기엔 이르다. 실리콘밸리와 비교하면 갈 길이 멀기 때문이다. 세계적 혁신기지가 되기에 필요한 조건들이 실리콘밸리엔 있지만 판교엔 없는게 아직 많다. 인재와 자금, 기술빅뱅을 부르는 인프라 구축과 제도 개선을 서둘러야 한다.

여기에 세계적 기업이 관심을 가질 만한 프로젝트가 있으면 금상첨화다. 예컨대 판교를 하나의 거대한 첨단 기술 테스트베드로 만드는 것이다. 자율주행차, 사물인터넷(IoT), 드론, 5세대 통신, 스마트시티 같은 첨단기술을 마음놓고 테스트할 수 있도록 판교를 거대한 연구실험실로 조성하는 것이다. 판교가 실리콘밸리와 차별화, 한단계 더 도약 할 수 있는 길이기도 하다.