"기술 변화가 몰고 올 저널리즘의 새로운 트렌드를 어떻게 예측하고 수용할까?"

"페이스북을 비롯한 서드파티 플랫폼은 과연 저널리즘을 삼킬 것인가?"

지난 15일부터 17일까지 오스트리아 빈 과학홀(Aula der Wissenschaften)에서 열린 '글로벌 에디터스 네트워크(GEN) 서밋 2016’ 의 핵심 질문은 위 두 가지로 요약할 수 있다.

그렇다면 기술 변화를 어떻게 예측할 수 있을까? 퓨처 투데이 인스티튜트(FTI) 창업자인 에이미 웹은 ‘뉴스룸 도구: 다음은 뭔가?’란 세션을 통해 이 부분에 대해 조목 조목 짚어줬다.

■ "유행하는 것과 트렌드를 혼동하지 말아야"

웹은 한 미디어 경영자와 대화를 소개하는 것으로 강의를 시작했다. 그 경영자는 “주문형 뉴스 서비스를 하려 한다”면서 “뉴스 산업의 우버가 되고자 한다”고 말했다고 소개했다.

그는 이런 일화를 통해 “미디어 경영자는 떠오르는 비즈니스를 X산업의 우버란 기술 트렌드로 잘못 이해했다”고 꼬집었다.

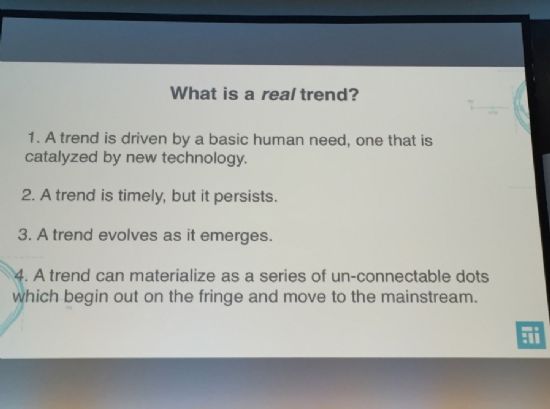

어떤 새로운 트렌드는 기본적인 인간의 필요로 추동되는 것이다. 그리고 이런 트렌드는 새로운 기술이 매개 역할을 해 준다. 또 때론 전혀 관계가 없어 보이는 일련의 점들이 연결되면서 새로운 트렌드를 형성하기도 한다.

이 대목에서 에이미 웹은 “유행하는 것(trendy thing)과 트렌드를 혼동해선 안 된다”고 경고했다. 사례로 꼽은 미디어 경영자는 유행하는 것들에 눈이 팔려서 물밑에서 진행되는 진짜 트렌드를 제대로 파악하지 못했다는 것이다.

에이 미 웹은 이날 강연에서 “뉴스룸 지도자들은 셜록 홈즈처럼 행동할 필요가 있다”고 강조했다. 다양한 조각들을 비판적으로 주의 깊게 관찰하고 연결해 가면서 미래에 대한 해답을 찾아야 한다는 것이다.

그는 또 앞으로 주목해야 할 새로운 기술 트렌드로 채팅 앱과 혼합 현실(MR), 그리고 프라이버시 이슈 등을 꼽았다.

이어진 토론에선 BBC 뉴스랩의 로버트 맥켄지와 신생 뉴스 미디어인 뉴스 디플리의 라라 세트라키안 등이 구체적인 기술 혁신 사례를 소개했다.

■ 플랫폼 독점-인터넷 집중 놓고도 열띤 토론

여러 기술 사례들에 대한 얘기가 오가긴 했지만 가장 큰 이슈는 아무래도 서드 파티 플랫폼 활용 문제였다.

GEN 공식 사이트에 따르면 티니우스 트러스트 재단의 신드레 외스트가르트 최고경영자(CEO)는 폐회식에서 미디어 기업들에게 관심을 갖는 것은 인터넷의 핵심 기둥 중 하나를 갖고 있기 때문이라고 경고했다. 퀄리티 저널리즘이 바로 그 축이란 얘기다.

그는 이런 경고와 함께 “퍼블리셔들은 플랫폼과 협상 때 좀 더 현명해져야만 한다”고 강조했다.

종합 토론에 참여한 댄 길모어도 비슷한 취지의 발언을 했다. 새너제이 머큐리뉴스 출신인 댄 길모어는 국내에도 번역된 ‘위 더 미디어’ 저자로 유명한 인물이다. 최근에는 인터넷 탈중심화 운동을 펼치고 있으며 애리조나 주립대학 교수를 겸하고 있다.

댄 길모어는 “저널리스트들이 자신들의 작업물을 플랫폼에 쏟아부을 땐 먼저 무엇을, 그리고 왜 해야 하는 지에 대해 깊이 생각할 필요가 있다”고 주장했다.

그는 특히 “독점은 시장의 실패”라면서 “인터넷을 탈중심화시켜야만 한다”고 덧붙였다.

콘데 나스트 인터내셔널의 볼프강 블라우는 소셜 미디어의 ’월드 가든’ 구조에 대한 경계심에는 동의했다. 하지만 좀 더 실용적인 필요가 있다고 강조했다.

현재 미디어 기업들에게 유입되는 새로운 독자들의 90~95% 가량은 페이스북 같은 플랫폼을 통해 들어오고 있다는 현실도 함께 살펴야 한다는 것이다. 그는 “페이스북은 환상적인 뉴스 발견 엔진”이라고 강조했다.

물론 이번 행사는 플랫폼과 퍼블리셔란 대립 구도를 바탕에 깔고 있었던 건 아니었다. 거대 플랫폼이 막강한 영향력을 행사하고 있는 현실을 어떻게 받아들이고, 또 어떻게 헤쳐 나가야 할 지에 대한 논의들이 주류를 이뤘다.

특히 거대 플랫폼이 위협적인 이유 중 하나로 ‘정보 독점’ 문제를 꼽은 대목도 인상적이었다. ‘인터넷 환상’으로 유명한 에브게니 모로조프나 페이스북과 소송에서 승리하면서 뉴스 메이커가 된 맥스 슈렘스 등이 이 문제를 집중 거론했다.

■ 플랫폼과 저널리즘, 어떤 관계를 가져가야 할까

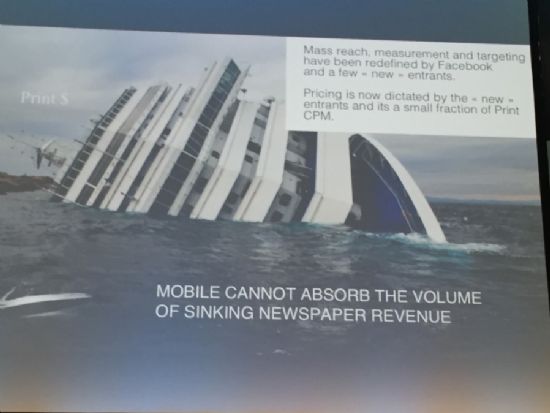

미디어 기업들의 영향력이 예전만 못하다. 그건 전 세계적으로 공통된 현상이다. 퀄리티 저널리즘을 실천한다는 평가를 받고 있는 미디어들조차 약해지는 영향력 때문에 고민을 하고 있다.

어쩌면 이런 현상은 인터넷이 정보 플랫폼으로 자리잡기 시작하면서 예견된 수순이었는지도 모른다. 모바일 시대의 도래와 함께, 그리고 페이스북이란 거대 소셜 미디어의 탄생과 함께 이런 현상은 더 가속화됐다.

과연 이런 시대를 맞아 미디어들은 어떤 행보를 택해야 할까? 사흘 간의 긴 토론과 공방에도 불구하고 여전히 이 질문에 대한 딱 부러진 해답은 이끌어내지 못했다.

그 또한 당연한 일이었을 것이다. 애초에 답을 찾기 쉽지 않은 문제였기 때문이다. 그 와중에도 자신들의 다양한 서비스와 콘텐츠에 대한 강한 자부심을 감추지 않았던 수 많은 선진국 미디어 관계자들의 모습을 보는 건 인상적이었다.

관련기사

- 넷플릭스 효과, '맞춤형 뉴스' 꽃 피울까2016.06.23

- 미디어들, '스톡홀름 증후군' 앓고 있다2016.06.23

- 로봇, 저널리즘의 친구일까 적일까?2016.06.23

- WP의 베조스 효과…"격식 깨고 기술 입혔다"2016.06.23

밀려오는 파도 앞에서 자신들의 성취물에 대한 굳건한 자신감을 갖는 건, 어쨌든 쉽진 않은 덕목이기 때문이다. 그게 그 사회의 읽기 문화 덕분인지, 아니면 미디어 기업들의 경젱력 덕분인지는, 혹은 그들 특유의 낙관적 전망을 바탕에 깔고 있는지는 알 수 없지만 말이다.

*이 기사는 한국언론진흥재단 지원을 받아 작성됐습니다.