아마존의 업무환경을 적나라하게 꼬집은 뉴욕타임즈(NYT) 기사가 큰 화제를 몰고왔었다. NYT는 기사에서 아마존을 적자생존의 논리만 존재하는 ‘가혹한 직장(bruising workplace)’으로 묘사했다. 전직 아마존 직원들은 인간의 한계를 시험하는 극도의 스트레스에 시달리고 있다고 기사를 통해 폭로했다.

NYT의 아마존 기사는 큰 반향을 일으키고 있다.

특히 아마존 사태로 경쟁중심, 성과중심의 IT기업 문화에 대해 한번 되돌아 봐야한다는 논의에 불이 붙었다. 과연 잔혹한 직장은 아마존뿐이냐는 질문이 제기되고 있는 것이다. 실제 기사를 자세히 살펴보면 아마존 직원들이 겪었다는 가혹한 대우는 ‘성과 우선주의’를 표방하는 많은 기업에서 아주 오래전부터 공공연하게 벌어지고 있는 직장 내 불합리한 관행에서 크게 벗어나 있지않다. 이번 기회에 일과 삶의 균형(work-life balance)에 대해 다시 생각해 봐야할 때라는 화두가 던져졌다.

■ NYT “아마존에서 직원들은 연소되고 있다"

NYT는 아마존이 직원들을 쥐어짜서 성과를 내는데 아주 탁월한 능력을 가진 회사라고 묘사하고 있다.

기사에 따르면 아마존에선 "주 80시간씩 일하지 않는 것이 큰 결격사유”라고 여겨진다. 또 직원들은 아주 오랫동안 늦게까지 일하는 날이 많고 한 밤중에 상사에게 이메일을 받고 '왜 답장이 없느냐’는 추궁을 당하는가 하면 주말 근무에 시달리고 휴가 때도 일을 손에 놓지 못하는 경우도 많다.

실적에 대한 피드백도 견디기 힘든 수준이라고 전직 아마존 직원들은 인터뷰에서 입을 모았다. 한 직원은 “회의를 마치고 얼굴을 감싸고 나오는 사람들을 볼 수 있었다”며 “함께 일해본 거의 모든 직원이 자기 책상에서 우는 걸 봤다”고 말했다.

지나치게 데이터 중심적인 경영 방식도 직원들을 옥죄고 있다고 보도는 지적했다. 아마존은 개인의 실적을 꾸준히 평가할 수 있게 데이터 중심 경영을 펼치고 있다. 전 킨들 마케터였던 에이미 마이클스는 인터뷰에서 “아마존은 직원들을 대상으로 지속적인 실적 향상 알고리즘을 적용하고 있다”고 말했다. 아마존 직원들은 실적 지표가 좋지 않기라도 하면 리뷰 회의에서 그 이유에 대해 설명해야 한다고 보도는 덧붙였다.

개인적인 어려움을 겪었을 때 회복할 시간이 주어지는 대신 가혹하게 평가받았다는 인터뷰 사례도 이어졌다. 갑상선 암에 걸렸던 한 여직원은 치료를 받고 돌아왔을 때 낮은 실적 평가를 받았다. 그녀가 없는 동안 동료들이 더 큰 실적을 냈기 때문이다. 다른 직원은 유산한 다음날 출장을 가야했다. 그녀는 상사에게 “미안하지만 아직 해야 할 일이 있다. 개인의 삶과 가족을 원한다면 여기는 적합한 직장이 아닌 것 같다”는 말을 들었다. 유방암에 걸렸던 다른 여직원에겐 ‘개인적인 어려움’으로 인해 목표를 달성하는 것이 방해됐기 때문에 ‘실적 개선 방안’을 프로그램에 참여하라는 조치가 내려졌다. 아마존에선 실적 개선 방안 프로그램이 곧 해고위기로 통한다고 한다.

또 NYT는 아마존이 직원들 간의 협력보단 경쟁을 부추기는 문화를 유도하고 있다고 비판했다. 아마존에선 동료의 아이디어를 신랄하게 비판하고 반대하라고 권장된다. “동료의 아이디어를 비판하고 받아들이라”는 지침은 공식 아마존 리더십 원칙 중 하나다.

이런 문화와 업무환경이 스스로를 더 많이 일하도록 아마존 직원들을 몰아붙이고 자신의 부족함에 대해 자책하게 만들었다고 NYT는 꼬집고 있다.

■가혹한 직장은 아마존뿐인가?

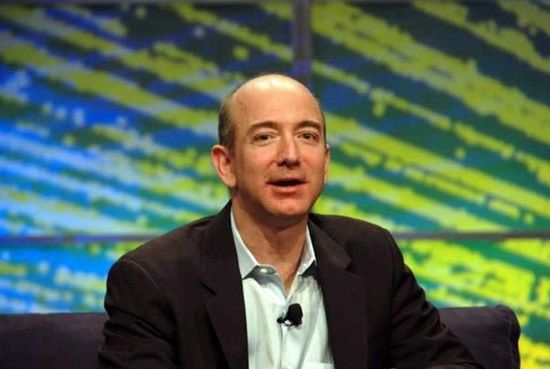

NYT의 아마존 기사에 대한 반론도 만만치 않다. 아마존에서 퇴사한 직원들로부터 들은 사례를 서술하는 방식으로 작성 한 기사가 객관적이지 않다는 논리다. 아마존 CEO 제프베조스는 NYT 기사에 묘사된 모습은 자신이 알고 있는 것과 다르다며 폭로된 사례를 실제 목격한 직원들은 자신에게 알려달라는 말로 기사를 정면 반박하기도 했다. 기사가 묘사한 아마존 내부의 모습이 어디까지 사실인지는 진실공방으로 흐르는 모양새다.

사실여부를 떠나 '가혹한 직장' 이야기가 왜 이렇게 많은 관심을 끄는 이유에 더 주목해 볼 필요가 있다. 아마존을 가혹한 직장으로 묘사한 사례들을 정리하면 이렇다. 아마존 직원들은 가족·친구와 보내는 저녁시간이나 주말도 없이 일하고, 승진이나 정해진 성과를 달성하기 위해 견디기 힘든 스트레스를 스스로 감내하고 있다는 얘기다.

이는 성과를 우선시 하는 보통 직장에서 발생하고 있는 일들이다.

포춘지는 칼럼(☞링크)을 통해 “아마존의 사례는 구글, 페이스북 같이 다른 성공한 테크놀로지 기업과 다르지 않다. 그리고 금융이나 스포츠, 군대 등 다른 분야에서 사람들이 겪고 있는 것과도 다르지 않다. 그렇다고 문제가 없다는 얘기가 아니다. (이런 문제가) 일반화돼 있다는 걸 말한다”고 지적했다.

포춘은 "가혹한 아마존 이야기가 반향을 일으키는 이유는 지금 많은 사람들이 일하고 있는 방식이 실제 우리의 삶을 파괴하고 있다는 잠재적인 두려움을 건드렸기 때문”이라고 해석했다.

아마존 이야기는 한국적 기업문화에도 시사하는 바가 크다. 해외에서는 NYT의 기사가 충격적이라는 반응이 많았지만 국내에선 '뭐 저정도 가지고...’, ‘아마존이 한국식 기업이구나'라는 식의 자조 섞인 반응이 더 큰 것을 보면 그만큼 '가혹한 직장’이 많다는 방증으로 읽힌다.

■강조되는 일과 삶의 균형

아마존엔 이런 농담이 있었다고 한다. "일과 삶의 균형을 맞출 때 일이 먼저고, 삶이 두번째이고 균형을 맞추는게 마지막이다." 하지만 일과 삶의 균형을 맞추는 것은 개인은 물론 회사를 위해서도 장기적으로 더 생산성을 높일 수 있는 방법이라는 목소리가 커지고 있다.

NYT의 아마존 기사가 보도된 직후 페이스북 공동 창업자 더스틴 모스코비츠는 자신의 블로그(☞링크)를 통해 삶과일의 균형이 중요하다는 의견을 피력했다. 블로그에 그는 자신이 '페이스북 초창기에 얼마나 적게 자고 제대로 먹지도 않고 동료들과 경쟁하는데 집중했는지’ 소개했다. 하지만 지금 그가 이룬 성공이 당시 그의 행동에 정당성을 부여하는 것이 아니라고 잘라 말했다.

그가 지나치게 개인의 삶을 희생해 가면서 일하지 않았더라면, 개인적으로도 오히려 더 일을 잘했을 것이고 페이스북도 더 잘됐을 것이라고 생각한다는 게 그의 결론이다. "성공하고 싶다는 욕망에 의해 이끌어진 행동 중엔 많은 측면에서 더 좋지 않은 결과를 만들었다”고 그는 설명했다.

현재 아사나(Asana)라는 스타트업을 운영하고 있는 더스틴 모스코비츠는직원들에게 “일과 삶의 균형을 맞추라고 더 독려하고 있다”고 한다.

관련기사

- 20주년 맞은 아마존, 최고 최악의 순간들2015.08.25

- 개발자를 조삼모사식 원숭이 취급하기2015.08.25

- 직원을 잠재적인 도둑 취급하는 회사2015.08.25

- '삶과 일의 균형'…제니퍼소프트의 개발문화2015.08.25

경영자 입장에서도 직원들이 일과 삶의 균형을 맞추는 일은 장기적으로 생산성 향상에 더 도움이 되는 전략이다.

미국 경영전문 월간지 패스트컴퍼니 역시 '우리는 왜 아마존 직장 문화에 집착하는가'라는 칼럼(☞링크)에서 “많은 연구에서 주 50시간 이상 일하는 경우 생산성이 떨어지는 역효과가 나타났다”며 “추가적인 스트레스는 직원들을 더 빠르게 번아웃(연소되는 현상)시키고 이직률을 높이는 원인이 된다”고 지적했다.