조금 엉뚱한 질문을 하나 던져보자. 축구와 뉴스의 공통점은 뭘까?

언뜻 떠오르는 답은 “전국에 전문가가 널려 있다”는 점이다. 웬만한 사람들은 한 마디씩 거들 수 있다. 축구 해설가나 기자 뺨치는 전문가도 꽤 많다. 그래서 조금만 잘못하면 뭇매를 맞기 쉬운 분야다.

하지만 내가 생각하는 더 큰 공통점은 따로 있다. 혼자 즐기면 재미 없다는 점이다. 모여서 함께 떠들고, 때론 원색적 용어 섞어가며 비판을 주고 받을 수록 재미가 더해진다는 공통점이 있다.

한국 대표팀이 출전한 월드컵 축구 경기를 혼자 본다고 한번 가정해보라. 물론 경기 자체만으로도 재미가 있다.

하지만 여러 명이 모여 앉아서 각종 해설을 주고 받을 때 재미가 훨씬 커진다. 선수 기용이나 전술 적용을 놓고 공방을 벌이기도 하고, 때론 감독 욕도 좀 하다보면 두 시간 가까운 경기 시간이 훌쩍 지나가 버린다.

■ 뉴스가 축구 중계와 비슷한 부분들

뉴스는 어떤가? 물론 ‘정보 습득’이란 저널리즘 원론에 아주 충실한 독자들도 적지는 않다. 그들은 그냥 뉴스 자체에서 뭔가를 얻는다. 축구 자체에 몰입하는 마니아들이 새벽에 일어나 프리미어 리그 중계를 보는 것과 비슷하다고 보면 된다.

그렇지만 대다수 독자들은 ‘함께 나누는 것’을 더 좋아한다. 나와 같은 생각을 갖고 있는 사람들과 공감을 나눌 때 즐거움이 더해진다. 생각 다른 사람들과 목청 높여 싸우면서 희열을 느끼기도 한다. (물론 그보다 더한 스트레스를 받기도 하지만.)

그래서 난 포털들이 지배적인 뉴스 플랫폼이 된 것도 비슷한 이유 때문이라고 생각한다. 축구와 비슷한 성격을 가진 뉴스 소비 욕구를 잘 살려줬기 때문이란 얘기다.

한번 따져보다. 포털엔 뉴스 서비스를 하기 전부터 많은 사람들이 모여 있었다. 카페, 메일 같은 서비스부터 카툰, 게시판 같은 흥미로운 콘텐츠를 보기 위해 수시로 들락거렸다.

그러던 어느날 포털에 뉴스 서비스가 등장했다. 세상 돌아가는 얘기를 수시로 전해주는 콘텐츠였다. 게다가 댓글 공간까지 있어서 수시로 공방을 벌일 수도 있었다. 좀 부지런한 사람들은 부가 정보까지 올려주기도 했다.

이용자 풀이 확대되면서 댓글 공간의 물이 흐려지긴 했지만, 그 때쯤엔 이미 뉴스란 콘텐츠에 중독이 된 뒤였다.

■ 정말로 진지하게 뉴스 요약해주던 어떤 서비스

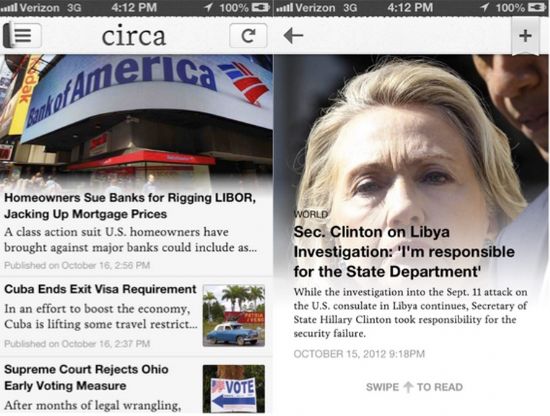

자, 여기 또 다른 서비스가 있다. 뉴스 자체를 아주 알기 쉽게 요약해주겠다고 선언했다. 실제로 깔끔하게 요약을 잘 해줬다. 신기할 정도였다.

바삐 살다보니 뉴스를 제대로 따라잡지 못하는 사람들에겐 아주 안성맞춤이었다. 키워드 잘 정해서 팔로우(follow) 하기만 하면 어떤 경로로 진행돼 왔는지 깔끔하게 알 수 있었다.

수 많은 미디어 전문가들이 열광했다. 각 언론사들은 선진적인 서비스로 벤치마킹했다.

하지만 딱 거기까지였다. 초기의 열광이 시들해질 무렵, 조금씩 피로 증세를 호소하기 시작했다. 무엇보다 재미가 없었다. 굳이 비유하자면, 경기 해설을 아주 원론적으로 해주는 해설자의 중계를 보는 느낌이었다.

짐작했겠지만, 혁신적인 큐레이션 서비스로 명성 자자했던 서카가 사업을 접었다는 소식 때문에 이 글을 시작했다. 페이스북에서 어떤 분이 던진 “왜 포털은 성공했는데, 서카는 안 됐을까?”란 질문 때문에 이런 저런 생각을 하다가 축구 얘기까지 고리가 이어졌다.

물론 뉴스가 귀하던 시절도 있었다. 일간신문이 배달되기를 손꼽아 기다리던 ‘좋았던 시절’도 있었다. 저녁 9시 뉴스 메인으로 어떤 소식이 올라올 지 기다리며 채널 돌리던 시절도 있었다.

그 시절엔 뉴스가 대화의 수단이요, 엔터테인먼트 대상이라고 얘기하면 ‘뭘 모르는 사람’ 취급을 받았다. 뉴스란 신성한 콘텐츠를 모독하는 행위였기 때문이다.

하지만 뉴스는 원래 태생이 축구 중계 보는 것과 비슷했다. 궁금한 분은 하버마스의 <공론장의 구조변동>이나 미셸 스티븐스의 <뉴스의 역사>에 나오는 저널리즘 초기 풍경을 한번 읽어보시라. 카페와 살롱에 모여 뉴스 브리핑을 듣고, 서로 토론하고 공방을 벌이던 얘기 말이다.

■ 왜 콘텐츠 사업자보다 플랫폼이 더 힘이 셀까

넋두리가 길었다. 최근 뉴스 시장의 주도권이 콘텐츠 사업자에서 플랫폼 쪽으로 넘어가는 조짐이 여기 저기서 보이고 있다. 한국은 이미 포털이 중심 소비 플랫폼이 된 지 오래됐다. 최근 미국에서도 애플이나 페이스북 같은 플랫폼 사업자들이 뉴스 영역에 조금씩 발을 들여놓고 있다.

관련기사

- 애플은 사람 구글-페북은 알고리즘…왜?2015.06.26

- 아무도 미워할 수 없었던 '뉴스앱'의 슬픈 몰락2015.06.26

- 혁신적 뉴스 서비스 서카, 끝내 좌절2015.06.26

- NYT의 '데스크톱 접속 금지'가 예사롭지 않은 이유2015.06.26

이제 사람들은 ‘축구 중계’를 보듯이 뉴스를 소비하고 싶어한다. 플랫폼 사업자들은 그 욕구를 비교적 잘 충족시켜주고 있다.

이런 시대에 저널리즘 현장을 지키는 수 많은 언론사들은 어떻게 해야 할까? 어쩌면 이 질문에서 혁신의 출발점을 찾아야 하는 건 아닐까?