요 며칠 '비타500'이 화제였다. 이완구 국무총리가 성완종 전 경남기업 회장으로부터 3천만원을 받았다는 의혹 때문이다. 성 전 회장이 비타500 박스를 이용해 이 총리에게 돈을 전달했다는 주장이 나온 탓이다.

인터넷엔 온갖 패러디가 나돌았다. 사무실마다 비타500 한 박스 돌리는 게 유행처럼 퍼졌다. 덕분에 나도 어제 한 병 얻어마셨다. 급기야 편의점의 비타500 매출이 하루 만에 50%나 뛰었다는 뉴스까지 나왔다.

저널리즘 현장도 바빴다. 비타500 관련 기사 아이디어들이 속출했다. 대부분의 언론사들은 비타500 박스에 5만원권이 얼마나 들어가는지 실험하는 영상을 선보였다. '비타500'이 한 때 실시간 검색어 1위에 올라가면서 관련 기사들도 쏟아졌다.

물론 비타500을 둘러싼 소동이 특별한 건 아니다. 우리는 중요한 사건이 있을 때마다 '키워드 소비'를 한다. 비타500이 특별했던 건 온오프라인에서 동시에 소비 행위가 이뤄졌다는 점, 그리고 사건의 파장이 워낙 컸다는 점 정도였다.

며칠 동안 비타500 공방을 보면서 여러 가지 생각을 하게 됐다. 그러면서 어쩔 수 없이 내가 몸 담고 있는 저널리즘 현장 쪽으로 사고가 연결됐다.

■ 패키지 상품 해체되면서 언론의 의제설정 기능 약화

언제부터인가. 언론들의 의제 설정 기능이 굉장히 약화됐다. 언론이 제기하는 의제가 갖는 영향력이 급속하게 떨어지기 시작했다. 이 말이 잘 이해되지 않는다면, 그리고 이 글을 읽는 분이 30대 중반을 넘어섰다면, 대학 다닐 때를 떠올려 보면 된다.

당시 대부분의 의제는 조중동 1면과 지상파 방송사의 저녁뉴스, 특히 9시 뉴스가 독점했다. 그 매체들이 어떤 의제를 맨 앞에 배치하느냐에 따라 다음 날의 대화 주제가 결정됐다. 미디어들에겐 '희미한 옛사랑의 그림자'처럼 좋았던 시절이다.

하지만 인터넷, 특히 포털이 중심 플랫폼으로 자리잡으면서 상황이 조금씩 달라지기 시작했다. 돌이켜보면 ‘탄핵반대’로 온나라가 떠들썩했던 2004년 무렵이 분기점이었던 것 같다. 그 때를 기점으로 포털이 뉴스 소비의 중심 플랫폼 자리를 차지하기 시작했다.

물론 엄밀히 말하면 ’비타500’은 언론이 제기한 의제다. 경향신문이 단독 보도한 기사가 발단이 됐기 때문이다. 하지만 키워드가 확산되는 과정에선 ‘원본’보다는 ‘복제본’들이 훨씬 더 큰 힘을 발휘하고 있다. 어느 순간 원본은 슬그머니 잊혀지기도 한다.

우리는 학교에서 언론이 게이트키퍼(gatekeeper) 역할을 한다고 배웠다. 실제로 상당 부분 그 역할을 담당해 왔다. 언론이란 문지기를 통하지 않은 의제들은 대부분 유언비어나 풍문으로 치부되던 시절도 있었다. 하지만 이젠 검색과 키워드가 뉴스 소비의 중심 역할을 감당하게 됐다.

여기서부터 살짝 상상력을 발휘해보자. 난 언론의 영향력이 약화된 것은 ‘패키지 상품의 해체’ 때문이라고 생각하는 편이다. 무슨 얘기인가? 언제부터인가 조선일보, 동아일보 같은 완성품 대신 개별 기사가 낱개로 소비되기 시작했다.

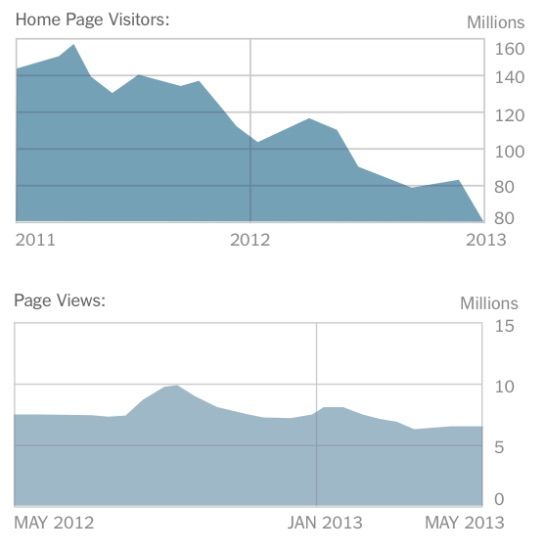

지디넷 같은 인터넷 언론도 마찬가지다. 이젠 홈페이지를 통해 들어오는 독자들보다는 다른 경로를 통해서 들어오는 비중이 훨씬 더 많다. 언론사를 기준으로 하면 ‘대문’을 잘 꾸며놨는데, 엉뚱한 곳으로 독자들이 들어오고 있는 셈이다.

■ 키워드 소비시대, 게이트키퍼는 누구인가?

왜 이런 현상이 벌어졌을까? 애초부터 분리가 불가능한 신문이란 아날로그 상품과 달리 인터넷을 매개로 한 디지털 뉴스는 건별 소비에 적합한 구조로 이뤄져 있다. 패키지 해체는 당연한 귀결인 셈이다.

또 하나. 생산자의 문턱이 낮아지면서 엄청난 정보가 쏟아져 나오기 시작했다. 독자들이 차근차근 정보를 습득하기 힘든 구조가 됐다는 얘기다. 그러니 많은 사람들이 거론하는 키워드에 더 많은 관심을 갖게 됐다는 결론이 자연스럽게 도출된다. 사람들은 선택해야 할 것들이 많아지면 의외로 더 단순해지는 경향이 있다고 한다. 많은 사람들이 관심 갖는 키워드에 더 눈을 돌리게 된다는 것이다.

관련기사

- '모바일 퍼스트' 선언한 천하제일 NYT2015.04.17

- 베조스의 워싱턴포스트 살리기…비결은?2015.04.17

- 확 바뀐 저널리즘 지형도…풍경 넷, 생각 넷2015.04.17

- 죽어가던 워싱턴포스트 살린 '베조스'2015.04.17

자, 글을 맺자. 비타500 소동을 지켜보면 난 ‘키워드 저널리즘’이란 반갑잖은 단어를 떠올리게 됐다. 의제설정 기능이 개인에게로 넘어간 상황. 뉴스 생산자 입장에선 조금 아쉽긴 하지만, 그건 이젠 부인할 수 없는 현실이 됐다.

저널리즘 종사자로서 비타500으로 대표되는 키워드 소비 시대를 좀 더 현명하게 살아갈 방법은 없을까? 어제 마신 비타500의 여운이 채 가시지 않은 탓일까? ‘불금 아침’부터 존재론적 성찰을 하고 있는 내 모습이 갑자기 낯설게 다가온다.