스티브 잡스가 인물은 인물이야. 태블릿도 ‘최초로’ 생각해내고...”

당당히도 이 같이 토론하는(?) 어린 학생들에게 잔소리를 쏟아낼 뻔 했다. 스마트폰 원조가 아이폰이라는 말까지는 참아준 것에 감사한다.

기자는 애플이 스마트폰, 혹은 태블릿의 원조가 아니라는 식상한 얘기를 꺼내려는 것이 아니다. 스마트 신시대를 연 애플의 업적을 깎아내릴 생각도 전혀 없다.

다만, 아이패드의 선배들이 세운 업적이 묻혀버렸다는 것은 안타깝다. 인기몰이에 실패했지만 제품에 담긴 아이디어와 철학은 결코 무시받을 수준이 아니다. “2000년대 초 도시바나 HP의 태블릿 제작 시도를 나는 무시했다. ‘승리자’ 노트북 개발에 열중하면서 그들의 실패를 비웃었다. 그런데 지금 생각해보니 그들은 선구자였다. 우리에게 한방 먹인 애플을 힘들게 쫓으며 내가 무시한 태블릿들이 명작이었음을 느꼈다”

국내 모 제조사에서 태블릿 개발에 열중인 연구원의 반성이다. 지난날의 스마트 기기들이 잡스 덕에 재평가 받는 장면이다.

과거 스마트 기기들에 대한 자료를 찾아보면 놀라운 부분들이 많다. 오늘날 제조 공룡들이 내세운 강점들을 적잖이 담았다. 침소봉대하자면 스마트 기기의 미래를 시간을 앞서 제시한 것으로도 보인다. 이동통신 환경이 지금처럼 발달했었다면 불티나게 팔렸을지도 모른다.

아래 사진(왼쪽)은 애플이 1993년 출시한 ‘뉴튼 메시지 패드’인데, 최초 PDA로 보는 이들이 많다. 현재 아이폰이 가진 기능의 기본을 당시에 구현했었다. 사진 오른쪽은 애플이 일본판 뉴튼에 탑재한 지도 애플리케이션이다. 다음 지도나 구글맵 등에 비하면 조잡하지만 1990년대의 아이디어였기에 감탄이 나온다.

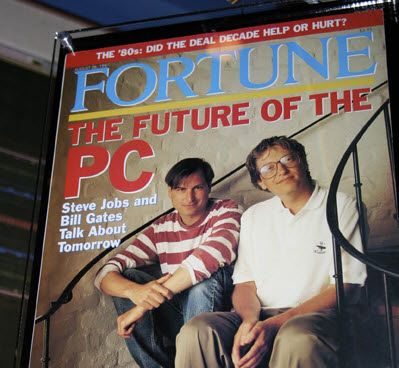

뉴튼은 한 마디로 망했다. 무려 669달러에 달한 가격이, 이메일과 데이터서비스 등을 추가하면 1천500달러를 넘겼다. 때문에 애플은 막대한 손실만 남기고 PDA 시장서 철수했다. 당시 회사에서 쫓겨난 상태였던 잡스가 어떤 생각을 했을지 궁금하다. 2000년대 들어서는 태블릿이 본격적으로 모습을 드러냈다. 일반적으로 마이크로소프트가 2001년 소개한 무선인터넷 기능 탑재 제품을 원조라 칭하지만 시장형성에는 실패했다. 제품보다는 빌 게이츠의 실패라는 타이틀로 화제였다.

2002년에는 ‘2세대 태블릿’이라는 이름으로 눈에 띄는 제품들이 쏟아졌다. HP가 한국에도 출시했던 ‘TC 1100’이 대표적이다. ‘펜티엄4’ 프로세서를 탑재한 이 제품은 확장성에 초점을 맞췄다. 오늘날 제조사들이 그토록 고민하고 경쟁하는 부분이다.

주변 기기를 연결하면 태블릿을 데스크톱처럼 사용 가능했고, 디스플레이 화면이 회전하는 놀라운(?) 장면도 연출했다. 240만원의 고가가 아니었다면 관심을 더 받았을 것이라는 생각도 해본다.

이 대목에서 모토로라 스마트폰 ‘아트릭스’를 살펴보자. 아래 사진은 노트북으로 보이나 사실은 아트릭스의 ‘도크’다. 아트릭스 본체는 도크 뒤에 연결된 것이 눈에 띈다. 도크는 아트릭스의 화면을 11.6인치 스크린에 그대로 띄워 키보드로 노트북 수준의 컴퓨팅 환경을 구현한다. ‘TC 1100’가 그렸던 미래상과 비슷하다면 억측일까.

도시바가 2003년 출시한 노트북 ‘다이나북 SS M200’도 디스플레이가 회전, 태블릿 형태로 사용 가능했다. 펜글씨를 인식하는 태블릿용 스크린과 일반 키보드를 함께 쓰려는 노력이 보였다. 이후 레노버의 ‘씽크패드 X41 태블릿(2005년)’, HP ‘엘리트북 2730P(2009년)’ 등 여러 제품들이 이와 비슷한 형태를 추구했다.

아이패드 이후에 델이 내놓은 ‘인스파이런 듀오’는 이 같은 ‘터치스크린+키보드’ 형태의 제품 철학을 이어받아 발전시킨 것으로 해석 가능하다. 이 같이 오늘날의 스마트 기기들의 탄생에는 과거 선배들의 과감한 시도, 기술에 대한 열정이 토대로 작용했다. 발전된 이동통신이라는 신무기까지 탑재한 이상, 선배들이 이루지 못했던 스마트 시대 개척을 제대로 해내길 바라는 시선이 뜨겁다.

뜬금없고 거창하지만 옛 사람의 한 마디를 끌어 붙이겠다. 칼 마르크스는 저서 ‘루이 보나파르트의 브뤼메르 18일’에서 나폴레옹 조카 루이 보나파르트의 집권과 실권을 두고 이렇게 말했다.

“역사는 처음엔 비극(tragedy), 다음엔 웃음거리(farce)로 두 번 반복된다.”

관련기사

- 제3의 태블릿 'HP 터치패드' 써봤더니…2011.03.02

- 태블릿도 3D시대…LG전자 ‘G-슬레이트’ 공개2011.03.02

- PC 뺨친 스마트폰, 모토로라 ‘아트릭스’2011.03.02

- 태블릿에 키패드가?…“깜짝 디자인”2011.03.02

과거 스마트 기기들, 특히 태블릿의 운명은 비극이었다. 노트북과 넷북의 시대에 자리를 잡지 못했고, 쓸모없는 존재라는 냉대가 서러웠다.

이제는 잡스가 활력을 불어 넣은 스마트 시장에서 자리를 잡은 스마트폰은 물론, 태블릿(흥행성에 대한 물음표가 아직 남았다)까지도 부정적 의미의 '웃음거리'가 아니라 '해피엔딩'을 맞이하기 바란다. 실패한다면 희극이자 비극이다.