샤오미가 중국 시장에서 1위에 올랐다는 사실은 길지 않은 스마트폰 역사에서 큰 획을 그을 만한 대사건이다. 순식간에 휴대폰 업계를 초토화시킨 애플 아이폰의 탄생이나 구글 안드로이드의 대약진 및 삼성전자의 세계 1위 등극 뉴스를 능가하지는 않지만 버금갈 수는 있다.

샤오미의 1위 사실이 주목을 끄는 건 이 회사가 불과 4년만에 일을 냈다는 점 때문이다.

최첨단 아이템 가운데 하나인 스마트폰 시장에서 신생업체가 단 4년만에 1위에 올랐다는 것은 이 시장의 진입장벽이 생각보다 높지 않다는 분석을 가능하게 한다. 또 이 분석이 어느 정도 설득력이 있다면 향후 스마트폰 시장은 지금보다 더 크게 격동할 가능성이 있다는 뜻이 된다.

구글이 조립폰 사업을 시도하고 있는 까닭도 어쩌면 여기에 있을 지 모른다.

삼성전자 애플 등 선두권 업체들로서는 추격을 벗어날 특단의 대책이 요구된다는 뜻이다.

■샤오미가 사업 4년만에 중국 1위 올랐다면…

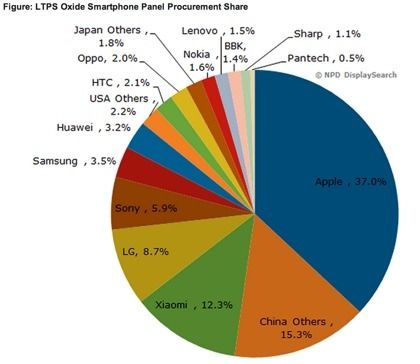

올 2분기에 중국 샤오미와 인도 마이크로맥스 등 스마트폰 업계 후발주자들이 현지 시장에서 삼성전자와 애플 등 기존 스마트폰 강자를 누르고 1위에 오르는 기염을 토했다.

이는 두 업체가 남다른 경쟁력을 갖췄기 때문이기도 하겠지만 다른 한편으로는 하드웨어 측면에서 스마트폰 시장의 기술장벽이 그만큼 낮아졌다는 것을 시사하는 사건이다.

특히 샤오미의 경우 놀라운 사례다. 이 회사는 지난 2010년에 창업했다. 불과 창업 4년만에 거대한 중국 시장에서 삼성 애플을 제치고 1위를 차지한 것이다. 세계 시장에서도 5위에 올랐다. 샤오미가 '중국의 애플'로 불릴 만큼 아이폰 모방 제품을 만들어 업계 안팎의 비아냥을 받기는 했지만, 그건 역설적으로 선두권 업체들의 문턱이 간단하게 넘을 만큼 낮다고 분석할 수 있는 여지를 준다.

박강호 대신증권 연구원은 “가장 수준 높은 스마트폰을 100점이라 할 때 중간급인 70~80점짜리 제품은 단시간 내에 만들 수 있다”며 “그 이후 남는 것은 최적화 문제인데, 샤오미 등 중국 업체들은 1~2년간 최적화 경험을 쌓으면서 고급형 제품에서까지 두각을 드러내게 됐다”고 설명했다.

사업 조건이 잘 갖춰질 경우 순식간에 최상위권으로 올라올 수도 있다는 이야기다.

'베끼기의 달인' 샤오미의 경우 SW에 쪽에서도 비범함을 보이고 있다. 비록 애플 iOS를 베꼈다는 비아냥을 듣고는 있지만 샤오미는 초기 사용자들이 제공하는 피드백을 빠르게 수용해 독자적인 UI인 MIUI를 완성시키며 젊은 사용자들에게 강하게 어필하고 있다.

샤오미의 성공은 중국 안에서만 상당한 추종자를 불러올 것으로 보인다. 실제로 최근 중국에서는 수 많은 제조사들이 저가형 스마트폰을 판매하며 ‘제2의 샤오미’를 꿈꾸고 있다. 마치 태블릿 시장에서 특정한 브랜드 없이 조립식 태블릿인 ‘화이트박스’ 제품이 점유율을 늘려나가듯 스마트폰 시장에서도 부품을 조달해 조립해 박리다매 형태로 판매하는 사업이 확장되고 있는 것이다.

구글의 조립폰 사업인 ‘아라 프로젝트’는 아예 이런 상황을 염두에 두고 시작한 것으로 보인다.

안드로이드라는 운영체제(OS)를 기반으로 플랫폼 장사를 하는 구글로서는 스마트폰 제조업체들의 경쟁이 더 치열해진다고 전혀 나쁠 게 없다. 오히려 제조업체들의 싸움이 더 극렬해지는 것은, 구글로서는 애플에 맞서 자사 OS의 점유율을 더 높이는 데 기여할 공산이 크다.

모토로라를 중국 레노버에 매각하면서도 아라 프로젝트를 남긴 것은 그 때문이다.■고급형 제품 시장에서는 상황이 다를 것이라고 하지만…

고급형 제품에서는 후발 주자들이 차별화를 시도하기가 쉽지 않다는 지적도 있다.

삼성전자와 애플이 장악한 좋은 부품에 대한 우선권을 쉽사리 확보할 수 없다는 이야기다.

한 부품 업계 관계자는 “국내 대기업 계열 부품 업체의 경우 세트 제조사가 강조하는 핵심 부품을 중국 등 해외 제조사에 판매하는 것은 쉽지 않은 문제”라고 지적했다. 가령 삼성디스플레이가 소형 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 패널을 중국 업체에 대량으로 공급할 가능성은 낮다는 이야기다.

부품 업체 입장에서도 고부가가치 제품을 생산하는 데에는 많은 비용과 노력이 필요해 이를 완제품(세트) 제조사와 공동으로 개발하는 형태를 선호하고 있다는 것이다.

관련기사

- 韓美中 스마트폰 삼국시대…패권은 누가?2014.08.28

- 접히는 스마트폰 대체 왜 필요할까요?2014.08.28

- 中 샤오미 'MIUI6', 대놓고 iOS 베끼기?2014.08.28

- 삼성 휴대폰 왜 중국과 인도에서 밀렸나2014.08.28

브랜드 인지도와 유통망 등에서도 아직 격차가 있다는 주장도 제기된다.

박강호 연구원은 중국 업체들이 (중국 이외의) 해외 시장에서는 브랜드 인지도, 특히 A/S 문제 등에서 어려움에 봉착해 중국 내에서 만큼의 호응을 얻긴 어려울 것이라며 유럽, 북미 등 선진국에서는 브랜드 가치를 따지기 때문에 중국 업체보다는 한국이나 미국 업체가 여전히 더 유리하다고 말했다.