지금 미국에선 망중립성을 둘러싼 공방이 꽤 흥미진진하게 전개되고 있습니다. 지난 1월 항소법원에서 패소한 뒤 '제3의 길'을 모색하던 미국 연방통신위원회(FCC)가 망사업자를 소매(retail)와 백엔드(back end)로 분류하는 방안을 들고 나온 때문입니다.

하지만 FCC의 새로운 안은 망사업자와 소비자단체 모두로부터 환영받지 못하고 있습니다. 게다가 현재까지 알려진 바로는 이 방안은 톰 휠러 위원장 혼자 생각입니다. 5명으로 구성된 FCC 전체 회의를 통과할 지 조차도 불분명한 상황입니다.

그럼에도 불구하고 이 공방은 미국 통신정책에 중요한 의미를 갖는 것으로 풀이됩니다.

왜 그럴까요? 의문을 해결하기 위해선 망중립성이 도대체 뭔지 살펴볼 필요가 있습니다. ‘망중립성’은 지난 2003년 팀 우가 처음 사용한 이후 통신 시장을 관통하는 중요한 용어로 자리잡았습니다. 참고로 팀 우는 컬럼비아 법학대학원 교수로 재직하고 있습니다. 2008년 대통령 선거 땐 오바마 캠프에서 정책 자문을 해주기도 했구요.

■ '커먼 캐리어' 적용 범위 놓고 열띤 공방

자, 한번 따져봅시다. 망중립성의 양대 원칙은 '단대단(end to end)'과 커먼 캐리어(common carrier)입니다.

'단대단 원칙'은 망의 양 끝단에 있는 이용자에게 직접 선택권을 준다는 걸 의미합니다. 이 원칙엔 이용자를 연결해주는 망은 중립적 성격을 지녀야 한다는 의미가 담겨 있지요

반면 커먼 캐리어는 연원이 좀 긴 편입니다. 멀리 동로마 시대까지 거슬러 올라갑니다. 당시 마을에 있는 유일한 여관, 항만 등은 합리적인 가격으로 서비스를 해야 한다는 원칙입니다. 독점 사업자의 횡포를 경계한 원칙이지요.

커먼 캐리어는 미국 서부 개척 초기 철도 사업에도 중요하게 적용됐습니다. 철도 사업자들 역시 ‘커먼 캐리어’ 의무를 졌던 겁니다. 이게 유선 전화 시대로 넘어오면서 통신사업자를 규제하는 중요한 원칙으로 자리잡은 겁니다.

이제 시간을 지난 1월로 한번 되돌려봅시다. 당시 연방항소법원은 FCC가 2010년 발표한 ‘오픈 인터넷 규칙’을 사실상 무력화하는 판결을 했습니다. FCC가 정보서비스사업자인 인터넷 서비스제공업체(ISP)들에게 차별금지와 차단금지 원칙을 강요한 것은 월권이라고 판결한 겁니다.

항소법원 판결 이후 많은 언론들이 망중립성 원칙이 무너졌다는 논조의 기사를 쏟아냈습니다. 하지만 당시 쟁점은 망중립성 원칙이 무너졌냐, 아니냐는 단순한 문제가 아니었습니다.

소송을 제기한 버라이즌의 야심은 좀 더 컸습니다. 이 참에 FCC가 버라이즌 같은 망사업자(broadband provider)를 규제할 수 있는 권한이 없다는 판결을 받아내려 한 겁니다.

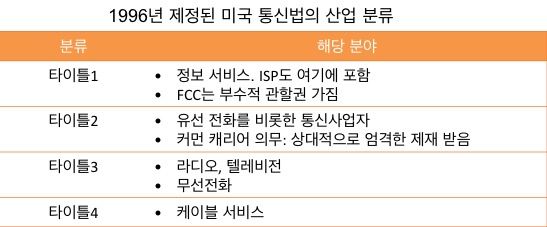

언뜻 생각하면 좀 이상할 겁니다. 그런데 현재 미국에서 적용되고 있는 통신법이 1996년에 제정된 것이란 점을 감안하면 이해가 됩니다. 법 제정 당시엔 인터넷 서비스 사업자란 개념 자체가 없었기 때문입니다.

당시 쟁점이 됐던 게 ‘통신법 706조’였습니다. 통신법 706조는 FCC가 지역 통신시장의 경쟁을 촉진하는 수단으로 공익, 편의, 가격 규제 등의 수단을 활용할 수 있다고 규정하고 있습니다.

문제는 이 조항이 FCC에 망사업자에 대한 권한을 부여한 것으로 볼 수 있느냐는 부분입니다. FCC는 그 동안 706조에 근거한 부수적 관할권을 활용해 ‘오픈인터넷 규칙’을 정했다고 주장해 왔습니다. 다시 말해 706조를 확대해석하면 충분히 자신들에게 규제 권한이 있다는 게 FCC의 논리였습니다.

이 공방에선 FCC가 이겼습니다. 통신법 706조는 FCC에겐 ‘안전규정(fail-safe)’이란 게 법원 판단이었습니다. fail safe란 “기계가 고장나서 폭주할 우려가 있을 경우 재해를 막을 수 있는 안전기구”를 의미하는 단어입니다. 통신사업자들의 ‘전횡’을 막기 위해선 FCC가 그 정도 권한은 갖고 있어야 한다는 의미인 셈입니다.

■ 항소법원 판결-망중립성 수호 '모순된 상황'

이 정도 배경을 깔고 최근 돌아가는 상황을 한번 봅시다. 항소법원에서 패소한 FCC의 선택권은 크게 두 가지였습니다. 하나는 대법원에 상고해서 ‘끝장’을 보는 방안이지요. 또 하나는 소송을 적당하게 마무리하고 새로운 망중립성 방안을 마련하는 겁니다. 이 때는 당연히 항소법원의 판결 취지를 반영해야 합니다.

FCC는 후자를 택합니다. 그래서 지난 5월 ‘급행회선’ 허용을 골자로 하는 새 망중립성 원칙을 내놓지요. 당연히 비판이 쏟아졌습니다. FCC가 ‘차별금지’란 망중립성의 대원칙을 버렸다는 게 비판의 골자입니다.

그럼 FCC로선 왜 ‘차별금지’란 망중립성의 대원칙을 버린 것일까요? 당연한 얘기지만 항소법원 판결을 존중해야 하기 때문입니다. 더 이상 ISP들에게 차별금지와 차단금지 의무를 요구할 수 없게 됐기 때문입니다.

여기서 FCC의 고민이 시작됩니다. 강하게 나가자니 항소법원 판결이 길을 막고, 법원 판결대로 하자니 ‘명분’이 안 서는 상황으로 내놀린 겁니다.

톰 휠러 FCC 위원장의 ‘묘수(혹은 꼼수)’는 이런 배경에서 나온 겁니다. 망사업자를 두 개 범주로 나누자는 겁니다. 즉 콘텐츠사업자와 연결되는 ‘백엔드(backend)’ 쪽과 소비자들이 접속하는 부분인 ‘소매 영역(retail)’으로 나눠서 이중규제를 하겠다는 묘안을 들고 나온 겁니다.

이 중 소매영역만 1996년 통신법의 ‘타이틀2’로 재분류하겠다는 게 톰 휠러 위원장의 복안입니다. 그렇게 될 경우 차별금지, 차단금지 문제를 놓고 공방을 벌일 이유 자체가 사라져버립니다. 이 영역에 있는 사업자는 자동적으로 ‘커먼 캐리어’ 의무를 지게되기 때문입니다.

이렇게 되면 당연히 통신사업자들이 반발을 할 겁니다. FCC는 그 부분을 의식해 ‘백엔드’ 영역은 느슨하게 규제를 하겠다는 계획입니다. 또 5월 초 내놨던 ‘급행회선’ 계약 허용건도 그대로 유지하겠다는 게 톰 휠러 FCC 위원장의 계획입니다.

이 방안은 누구도 만족시킬 수 없다는 평가를 받고 있습니다. 당연하지 않을까요? 특히 망 사업자들은 이번 안에 대해 더 강하게 반발할 가능성이 있습니다. 이 원칙이 그대로 통과될 경우 FCC가 자신들에 대해 훨씬 더 강력한 규제 권한을 갖게 되기 때문입니다.

■ 컴캐스트-타임워너 케이블 합병도 또 다른 변수로

그런데 여기에도 변수가 있습니다. 거대 케이블 회사인 컴캐스트와 타임워너 케이블 간의 합병 문제입니다. 이 부분은 월스트리트저널이 잘 짚어줬습니다. FCC가 망중립성 이슈를 원하는 대로 이끌어낼 경우 컴캐스트와 타임워너 케이블 간의 합병을 승인할 가능성이 훨씬 높아진다는 겁니다.

또 다른 이슈는 미국 중간선거입니다. 현재 전망대로라면 의회는 공화당이 장악하게 될 가능성이 많습니다. 따라서 FCC는 어떻게 든 민주당이 우세한 의회 때 망중립성 이슈를 결판내야 한다는 부담이 있습니다. 그런데 톰 휠러 위원장의 새로운 안으로 그게 가능할 지도 의문입니다.

굉장히 복잡하지요? 인터넷사업자가 기간통신으로 분류돼 있는 우리나라에선 전혀 문제가 될 소지조차 없는 공방인 겁니다.

당연히 이런 의문이 제기될 수 있습니다. 왜 FCC는 진작부터 인터넷 서비스를 타이틀2로 분류하지 않았을까, 란 의문입니다. 실제로 항소법원 판결 직후 미국 언론들은 이 부분을 많이 물고 늘어졌습니다.

관련기사

- 美FCC 새 망중립성 "묘수인가 꼼수인가"2014.11.04

- 美 FCC, '망중립성 수호의지' 강해지나2014.11.04

- 인터넷도 부익부빈익빈?…美, 망중립성 포기?2014.11.04

- 美FCC, 망중립성 유지 위해 법규 재정비2014.11.04

그런데 그건 FCC가 그간 보여온 정책 기조를 모르고 하는 말입니다. FCC는 신규 사업에 대해선 가능한 규제를 하지 않는 쪽을 택합니다. 그래야 그 부분이 커질 수 있으니까요? 인터넷 서비스 역시 그런 부분이 작용했다고 보는 것이 맞습니다.

어쨌든 FCC는 지금 엄청난 고민에 빠져 있습니다. 우산 장수와 부채 장수 아들을 둔 어머니와 비슷한 상황에 내몰려 있으니까요. 과연 이번 묘안이 어떤 결론으로 이어질까요? 우산장수와 부채장수를 모두 만족시킬 수 있을까요? 수 만 리 떨어진 곳에서 벌이지고 있는 ‘두뇌 게임’을 감상하나는 재미가 제법 쏠쏠합니다.