국내 게임사의 명암이 엇갈리고 있다. 스마트폰용 모바일 게임이 태동하기 시작한 지난 2009년 이후 일부 중소게임사는 스마트폰용 게임을 발판 삼아 성장 했다. 하지만 지난 몇 년간 대형게임사와 중소게임사의 매출 및 성장, 고용등에서 양극화가 뚜렷하게 나타나고 있다. 지디넷코리아에서는 중소게임사의 어려운 현 상황의 진단과 앞으로 변화 되어야할 내용에 대해 심층 취재 했다. [편집자주]

"인건비는 계속 늘고, 추가 자금은 투자받기도 어려운 게 현실입니다. 게임 출시도 못해보고 폐업 위기를 겪는 게임사도 속출하고 있습니다. 게임 사업을 계속 해야 하나요? 너무 힘듭니다."

중소게임사의 설 자리가 점점 좁아지고 있다. 대형게임사 뿐 아니라 속도전을 앞세운 중국 게임사와의 경쟁에 밀린 탓이다.

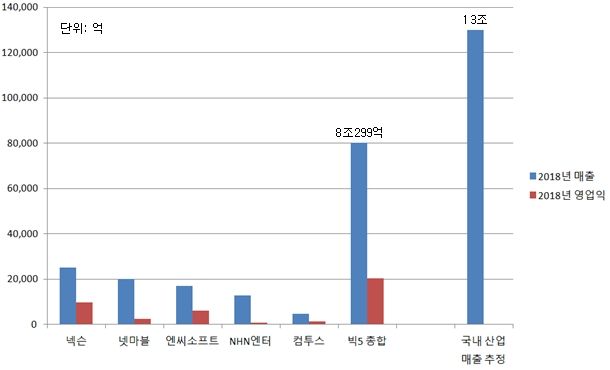

빈익빈 부익부 현상도 지속되고 있다. 지난해 상장사 기준 빅5 게임사의 매출 비중은 8조 원을 넘어섰다. 같은 해 국내 게임 시장 매출 규모가 13조 원으로 추정되는 것을 감안하면 빅5 게임사의 매출 비중이 절반이 넘는다.

이와 다르게 중소게임사 대부분은 매출 1천억 원을 넘기도 어려운 상황이다. 기존 서비스작의 인기 하락, 외부 IP 의존, 중국 게임사 직접 진출, 중대형게임사와 경쟁에 필요한 인력과 자금 등이 부족한 게 복합적인 영향을 미쳤다는 분석이다.

■지난해 빅5 게임사 매출 8조 넘어서...비중 60% 넘어

상장사 기준 빅5 게임사의 매출을 보면 넥슨과 넷마블은 지난해 각각 2조5천296억 원, 2조213억 원이었다. 엔씨소프트는 1조7천151억, NHN엔터테인먼트는 설립 이후 첫 매출 1조 원을 넘어선 1조2천821억 원을 기록했다. 빅5 막내인 컴투스는 4천818억 원이었다.

이와 비교해 웹젠, 네오위즈, 위메이드, 게임빌 등 일부를 제외하고 매출 1천억 원이 넘는 중소게임사는 찾아보기 어려운 상황이다. 오히려 영업이익 적자 또는 영업손실을 기록한 곳을 쉽게 찾아볼 수 있다. 기존 서비스작의 인기 하락, 외부 IP 의존, 중국 게임사 직접 국내 진출 등이 복합적인 영향을 미쳤다는 분석이다.

쿠키런 등으로 유명한 데브시스터즈는 지난해 영업손실 규모가 전년동기대비 20% 늘어난 114억 원이었다. 또한 게임빌은 지난해 영업손실 약 174억 원을 기록했으며, 썸에이지는 같은 해 영업손실 약 287억 원으로 나타났다.

액션스퀘어와 조이시티도 지난해 각각 영업손실 100억 원, 50억 원을 기록했다. 플레이위드 역시 영업손실 19억 원이었다. 위메이드는 영업이익 흑자에서 적자로 돌아섰다. 애니팡 시리즈와 해외 IP를 활용한 신작으로 실적 개선을 시도했던 선데이토즈는 지난해 영업이익이 전년동기대비 31% 하락한 87억 원이라고 밝혔다.

■소규모 게임사 생존 위협 느껴...정부 정책에 한숨

20인 미만 소규모 게임 개발사의 상황은 더 좋지 않은 것으로 확인됐다. 설립 5년차 미만 게임사의 경우 올해가 최대 위기라며 동시에 목소리를 높였다. 인건비 부담이 커졌고 투자 축소로 설 자리는 더 좁아졌다며 걱정했다.

또한 주52시간과 포괄임금제가 폐지된 게임사로의 이직 바람이 불고 있어 직접 개발과 서비스를 시도하기는 더욱 어려워졌다고 토로했다.

설립 5년차에 접어든 A게임 개발사 대표는 "포기하고 싶다는 말이 절로 나온다. 내수 시장은 대형 게임사와 중국산이 선점해 파고들 틈도 없다. 이 때문에 국내 시장은 포기하고 글로벌 시장 직접 공략을 준비 중"이라며 "인력 규모도 약 1년 전 50명에서 20여명으로 자연스럽게 조정됐다. 버틸 자금도 없고 새로 투자를 받기 어렵다보니 인력을 늘릴 생각도 못하고 있다. 올해 준비 중인 신작의 결과만 본 뒤 사업을 접을지 판단할 것"이라고 말했다.

B사 대표는 "2~3명이 소소하게 게임을 만들어도 먹고 살만했다는 얘기는 호랑이 담배피우던 시절이다. 그때는 규제도 없었고, 투자도 활발했다"며 "지금은 규제에 투자 축소, 빠르게 밀고 들어오는 중국산 등 외산 게임 때문에 속도 경쟁도 어려워졌다. 얼마나 힘들었으면 중국산 게임을 욕하면서도 국내에 중국산 게임을 들여오는 분도 있더라"고 전했다.

또 다른 C사 대표는 "소규모 게임사에 있길 원하는 인재가 없다. 대형게임사로 이직한 직원이 많은 소규모 개발사는 신작 출시 일정이 차일피일 늦어질 정도다. 반년만 출시가 늦어져도 수억여 원이 개발비가 추가로 소요된다"며 "높은 연봉과 다양한 복지 혜택을 제공해주지 못한 탓인데 누굴 원망할까 싶다. 대체 언제 어디서부터 잘못됐는지 모르겠다. 게임 쪽에 발을 들인 것을 후회하고 있다. 그냥 사업 접고 월급이 안정적인 개발자로 새 인생을 시작할지 고민하고 있다"고 말하며 한숨을 내쉬었다.

2019 게임백서 총론에 따르면 게임사 당 평균 종사자 수는 2016년 38.1명에서 2017년에 57.8명으로 늘었다. 이는 대형게임사로 인력 몰림이 심화된 결과다. 당분간 이 같은 분위기는 지속될 전망이다.

중소게임사의 위기는 개발 완성 미흡과 운영 노하우 부족에도 있지만, 정부 정책 때문이라는 비판적 시각도 있었다. 규제 뿐 아니라 주 52시간, 최저임금제, 포괄임금제 폐지 등 노동자 중심 분위기가 소규모 게임사의 숨통을 더욱 조일 것이란 주장도 나왔다.

게임업계를 떠난 D사 전 대표는 "3년 전 다른 사업을 시작한 게 천만 다행이란 생각을 하고 있다. 지금까지 버텼다면 아마 큰 손실을 봤을 것"이라며 "주변 지인 얘기를 들어보면 다들 버티기에 급급하다는 말과 한숨 뿐 이었다. 주 52시간과 포괄임금제 폐지 분위기로 인건비 부담은 더 커질 수 있고 예전처럼 열정적으로 일하는 직원을 찾기도 어렵다는 말을 들었다. 노동자의 권리도 중요하지만, 사업자의 말에도 귀 기울여주길 바란다"고 했다.

중소게임사가 신작 개발과 퍼블리싱작을 통해 생존 방법을 찾고 있지만, 끝까지 살아남기는 어려워 보인다. 막강한 IP와 풍성한 신작 라인업, 마케팅 자금력 등을 앞세운 대형게임사와 속도가 강점인 중국 게임사와의 경쟁이 더욱 심화될 예정이기 때문이다.

관련기사

- 넥슨코리아-노조, 포괄임금제 폐지 잠정합의2019.02.27

- EA코리아, 포괄임금제 폐지...선택적 근로시간제 도입2019.02.27

- 손학규 "ICT 분야, 52시간 근무 정답인가 따져봐야"2019.02.27

- 문체부, 게임계 노동시간 의견 수렴 간담회 개최2019.02.27

업계 한 관계자는 "국내 게임 산업 매출액 규모는 지난해 13조 원으로 추정된다. 빅5 매출 비중은 절반이 넘는다"며 "반면 중소게임사 대부분은 영업손실 지속과 영업이익 적자전환 등 마이너스 성장을 했다"고 말했다.

이어 "중소게임사는 규제, 대형 게임사의 연봉 및 복지혜택 등에 따른 인재 몰림 현상, 실적 악화로 인한 마케팅 비용 부담으로 생존에 위협을 겪고 있다. 중소게임사에게는 지난해에 이어 올해에도 힘든 한해가 될 것"이라고 내다봤다.