구글이 미국 연방거래위원회(FTC)의 권고와 달리, 검색 결과에서 정보와 광고의 경계를 허무는 실험 단계에 들어가면서 국내 검색 광고업계가 예의주시하고 있다.

2일 인터넷 업계에 따르면 FTC에서는 검색결과와 광고의 구분 방식에서 명확한 윤곽을 가진 현저한 배경색(음영) 표시 또는 명확한 경계선을 통해 시각적으로 광고를 구분하는 것을 '권고'하고 있다.

하지만 구글은 자율적으로 검색광고에 배경색을 제거한 데 이어, 광고와 정보의 경계선에 선명도를 조절하는 방식으로 경계선 자체를 없애는 테스트까지 진행 중이다.

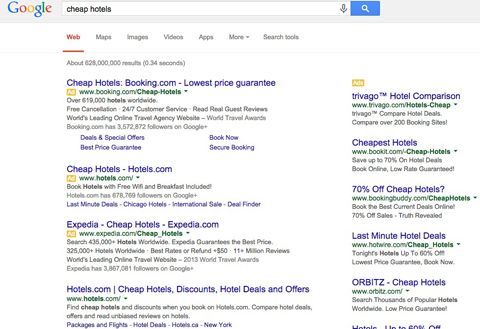

현재 미국에서 'cheap hotels'를 검색할 경우, 광고와 일반 검색 결과 사이에 경계선이 보이지 않으며, 프랑스에서도 'cheap flights' 키워드로 검색 시 경계선이 제거돼 있다. 해당 테스트는 일부 키워드를 중심으로 미국을 포함한 영국·프랑스·독일 등에서 이뤄지고 있다.

구글은 검색광고 구분 방식에 대한 실험을 꾸준히 진행해왔다. 2007년부터 광고 박스 배경색을 노란색·초록색·파란색 등 다양한 색상으로 바꾸는 시도를 했고, 2013년 배경색을 제거한데 이어 지난 2월에는 경계선의 선명도를 조절하는 테스트를 진행했다.

이외에도 구글은 검색결과 우측 영역을 'Sponsored links'에서 'Ads'로 바꾸고 해당 광고 영역에서는 개별 광고에 표기를 하지 않는 등 광고와 일반 검색 결과 사이의 경계를 허무는 모습이다.

하지만 FTC는 구글의 검색광고 영역 구분에 대한 다양한 시도를 놓고 권고 외에 별다른 규제 움직임을 보이고 있지 않고 있다. 미국 인터넷 업계에서는 구글을 향한 FTC의 편애정책이 천문학적인 로비 자금이 투입된 결과는 아닌지 의구심을 나타내고 있다.

실제 FTC가 구글 검색의 반독점법 위반 조사 당시, 래리 페이지 대표와 FTC 고위 관계자가 만났다는 정황이 최근 포착된 사례가 있다. 아울러 미 공화당 소속 마이크 리 유타주 상원 의원은 이와 관련해 구글과 미 정부의 유착관계를 조사할 계획이라고 밝히기도 했다.

이 가운데 국내에서는 과거 미래부의 가이드라인이나 공정위의 시정방안이 국내 인터넷 사업자에게만 족쇄를 채우고 있다는 지적이 나오고 있다. 국내 업체들만 계속 역차별을 당하고 있다는 비판의 목소리가 나오는 것.

네이버의 경우 2008년 세계 최초로 검색광고 영역에 'AD' 문구를 표기하는 등 광고와 일반 정보를 사용자들이 구분할 수 있도록 했다. 그럼에도 업계는 미국의 권고안을 기준으로 국내 포털 사업자들이 과도한 검색 지침을 강요받고 있다는 주장이다.

정부는 검색결과에서 광고와 일반 정보를 명확하게 구분하기 위해 포털 사업자에게 광고 영역에 음영을 넣고 'AD' 마크 대신 'OOO 관련 광고입니다'라는 문구를 표기하도록 했다. 또 ⓘ아이콘을 통해 광고 관련 설명을 넣도록 권고했다.

이에 네이버와 다음은 해당 권고안을 받아들여 광고 표시 방식을 변경해 운영 중이지만, 구글은 음영과 ⓘ아이콘을 뺀 대시 'AD'마크만을 표기함으로써 국내 업계로부터 규제 역차별이란 불만을 야기했다.

인터넷 업계 관계자는 “끊임없는 혁신이 필요한 인터넷 시장에서 성급한 규제로 국내 인터넷 기업들이 발목이 묶여 글로벌로 나아갈 수 있는 길을 차단당하고 있다”며 “글로벌 IT기업들과 공정한 경쟁을 펼치기 위해 규제 당국의 현명한 판단과 움직임이 필요하다”고 강조했다.

관련기사

- 구글, 초소형 컴퓨터 '크롬비트' 공개2015.04.02

- 네이버, 기업용 '네이버웍스'…구글에 도전장2015.04.02

- 야후-MS, 검색제휴 협상 "한달 더 한다"2015.04.02

- 구글, 로봇 활용한 수술 프로젝트 베팅2015.04.02

이에 구글코리아 측은 구글은 광고 관련 가이드라인을 잘 지키고 있다. 가이드라인에는 광고와 검색 구분을 명확히 하라는 것이지 어떻게 하라고 나오지 않는다며 공정위도 지난해 구글이 음영을 제외한 것이 모범거래기준안을 위반한 것은 아니라고 판단했다고 반박했다.

또 그는 미래부도 정부의 방침은 검색과 광고의 구분을 명확히 하라는 것이었다면서 그 방법은 다양할 수 있고 검색과 광고의 구분에 있어 음영 방식과 구글의 테스트 방식이 나은지는 시장의 판단에 맡겨야 한다고 밝힌 바 있다고 덧붙였다.